畢節耕地保護公益訴訟案 砂石畫背后的土地守護之戰

近日,貴州省畢節市人民法院審結了一宗特殊的耕地保護民事公益訴訟案件——這是自全國公益訴訟試點以來,首例涉及耕地保護的民事公益訴訟案。案件的核心爭議點,竟與一幅名為“砂石畫”的藝術品緊密相連,其背后的啟示,值得全社會深思。

## 案件回顧:砂石畫牽出的耕地破壞問題

案件的起因是一幅名為《砂石畫》的藝術創作。創作者王某在當地一片基本農田區域內,未經批準擅自挖掘砂石,用于制作藝術品。這一行為導致約5畝耕地遭到嚴重破壞,土壤結構受損,耕種功能基本喪失。檢察機關在履職中發現此情況后,依法提起民事公益訴訟,要求王某承擔恢復耕地原狀、賠償生態服務功能損失等責任。

法院經審理認定,王某的行為違反了《土地管理法》《基本農田保護條例》等法律法規,破壞了土地資源和生態環境,損害了社會公共利益。最終判決王某在限期內恢復耕地種植條件,并賠償生態環境服務功能損失費用共計12萬元。

## 案件啟示:耕地保護需多方合力

### 1. 公益訴訟成為耕地保護有力武器

此案標志著公益訴訟在耕地保護領域發揮重要作用。以往類似案件多以行政處罰結案,難以完全彌補生態損失。而民事公益訴訟能夠要求侵權人承擔恢復原狀、賠償損失等民事責任,更有效地保護社會公共利益。

### 2. 藝術創作不能逾越生態紅線

案件中涉及的“砂石畫”雖然是藝術創作,但取材過程破壞了珍貴的耕地資源。這警示我們:任何形式的創作和發展,都必須遵守生態保護紅線,不能以犧牲生態環境為代價。藝術與生態完全可以和諧共存,關鍵在于樹立正確的生態價值觀。

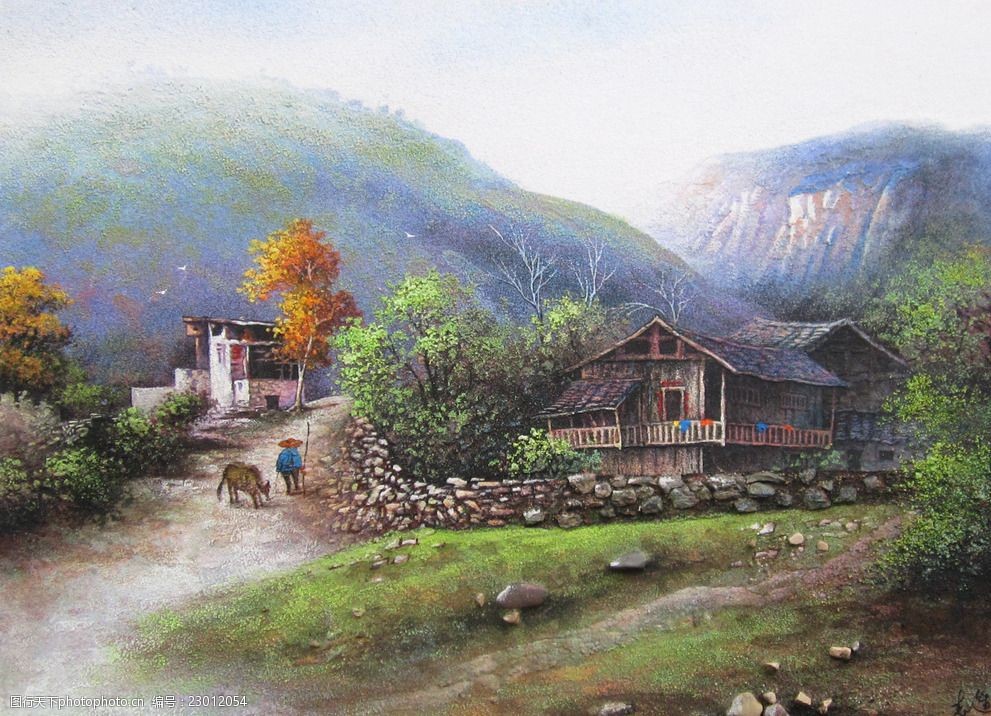

### 3. 耕地保護意識需要全面提升

此案反映出部分群眾對耕地保護的重要性認識不足。需要加強耕地保護宣傳教育,讓“像保護大熊貓一樣保護耕地”的理念深入人心,形成全社會共同保護耕地的良好氛圍。

### 4. 監管體系需要進一步完善

案件也暴露出基層耕地保護監管存在盲區。建議建立“天上看、地上查、網上管”的立體監管網絡,運用衛星遙感、無人機巡查等技術手段,實現對耕地資源的全天候監測。

## 結語

畢節這起耕地保護民事公益訴訟案,雖然起因于一幅砂石畫,但其意義遠超個案本身。它標志著我國耕地保護進入法治化、多元化的新階段,也為各地處理類似問題提供了可借鑒的司法實踐。保護好耕地,就是保護好我們的飯碗,這需要政府、企業、社會組織和每個公民的共同努力。讓我們從這起案件中汲取經驗教訓,共同守護好每一寸珍貴的耕地資源。

如若轉載,請注明出處:http://www.corshot.com/product/522.html

更新時間:2025-11-13 09:26:35